07/12/2008

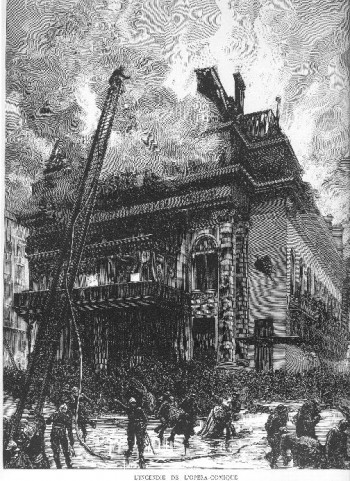

L'Incendie de l'Opéra-Comique

L’incendie qui a détruit de fond en comble le théâtre de l’Opéra-Comique s’est déclaré, pendant le premier acte de Mignon, dans les frises de la scène. Une herse de gaz a mis le feu à un décor et bientôt des flammèches et des débris enflammés tombèrent au milieu des artistes et des figurants. Malgré les avertissements de MM. Bernard, régisseur de la scène, Taskin et Soulacroix, qui invitaient le public à conserver son sang-froid, les spectateurs affolés se ruèrent dans les couloirs trop étroits, s’écrasant les uns les autres pour gagner plus vite les portes de sortie. Au foyer et dans les loges des artistes, les acteurs dans le costume de leurs rôles, les figurantes à demi-vêtues, restaient immobiles, paralysées par l’épouvante. La plupart suivirent machinalement ceux qui s’enfuyaient et, dans la rue Favart, au milieu de la fumée noire que l’éclair lumineux des flammèches traversait par instants, barytons, ténors, choristes, danseuses, figurantes couraient à la débandade, se réfugiant dans les cafés et dans les maisons voisines. Aux Galeries supérieures on entendait des cris de désespoir, des appels lamentables auxquels répondaient les voix de la foule qui conjurait ces malheureux d’attendre l’arrivée des engins de sauvetage. Sur les balcons des deuxièmes galeries, sur le rebord de pierre que surmonte la toiture, des spectateurs, des ouvreuses, des habilleuses couraient ça et là avec des gestes de désespoir.

Un roulement de voiture se fait entendre. Ce sont des pompiers qui accourent au pas de charge dans la rue Favart avec une pompe à bras et quelques échelles. Les cris des malheureux redoublent. On applique les échelles. A l’instant où le crampon de fer s’accroche à la marquise qui donne sur la rue Favart, un homme éperdu se jette dans le vide. Le corps rebondit sur la marquise et se brise sur la chaussée. Quelques instants après, une autre forme humaine traverse la fumée et s’écrase sur le trottoir, à l’angle de la place Boiëldieu. C’est un figurant du théâtre, nommé Charbonnel. Deux femmes, une habilleuse et une spectatrice, courent sur la corniche, à demi-asphyxiées, les cheveux épars, les vêtements carbonisés, au-dessous de la toiture d’où jaillissent d’épaisses gerbes de flammes, au milieu des flots de fumée. Les pompiers qui sont accourus de tous les postes de Paris montent sur leurs échelles. Ils descendent sous leurs bras ces pauvres femmes qui expirent en entrant dans la pharmacie Mialhe, sur la place Boiëldieu.

Vous aurez peut-être remarqué un ton désuet dans la narration de ce tragique incendie : en effet, il s’agit de faits qui se sont produits à Paris en 1887, et relatés dans un journal intitulé « l’Illustration », dans un article dont j’ai repris le titre. Quelques rares fautes d’orthographe ou bien des usages oubliés, j’ai tenu à restituer le texte dans son intégralité et la façon dont un journal équivalent à notre « Paris-Match » d’aujourd’hui s’y prenait pour narrer un tel événement. Voici la suite de ce fait-divers dramatique. On constatera qu’en effet, TF1 ou M6 n’ont rien inventé dans l’art de divertir l’auditoire avec le malheur des uns.

Tous les plombs ont été coupés par une équipe de plombiers : une explosion de gaz n’est plus à craindre. Vers onze heures, deux craquements suivis d’un bruit sourd. C’est la toiture qui s’effondre. Le magasin des costumes, situé à la hauteur des dernières galeries s’effondre, jetant dans l’air des flammes multicolores qui semblent voltiger comme des feux follets. Puis la bibliothèque et les archives, avec les partitions manuscrites et les orchestrations d’opéras dont un certain nombre a pu être heureusement sauvé. Les vitrages de la terrasse du foyer, avec leurs stores blancs, à travers lesquels on aperçoit l’intérieur de la salle qui s’ouvre comme un brasier immense, sont brisés à coups de pierres et de revolvers.

Des échelles dressées sur la place, des balcons des maisons voisines, les pompes projettent leurs gerbes d’eau à travers toutes les brêches pratiquées par le feu. Une de ces échelles, ayant sa base milieu de la place, se projette presque verticalement en l’air, sans point d’appui. A cheval sur les derniers échelons, un pompier est à l’extrémité, suspendu dans le vide comme un clown au haut d’un mât et de là, il projette l’eau amenée par le tuyau qui serpente le long de l’échelle. Ce spectacle est vertigineux et malgré l’émotion poignante qui oppresse tous les assistants, des applaudissements éclatent dans la foule.

A cet instant, alors qu’il semblait que toutes les personnes restées dans la salle dussent être depuis longtemps carbonisées ou asphyxiées, des appels déchirants retentissent dans la rue Marivaux, sur le rebord de la corniche supérieure. Deux spectateurs sont là appelant les pompiers. Leurs cris sont entendus. Un sauvetage aux péripéties dramatiques, qui fait le sujet de notre première gravure, est opéré par les pompiers qui, avec un courage et un sang froid presque surhumains, dressent une échelle et, au milieu des décombres enflammés qui s’écroulent, atteignent ce dernier refuge. Des deux spectateurs, l’homme soutenu par les pompiers descend par l’échelle. La femme trop faible et trop lourde est solidement attachée à une corde et les sauveteurs, accroupis sur la corniche, penchés dans le vide, descendent ce fardeau humain, que les pompiers groupés dans la rue Marivaux reçoivent dans leurs bras. Lorsque les deux malheureux sont emportés, sains et saufs, dans un café voisin, la foule acclame les auteurs de cet acte d’héroïsme.

Notre gravure représente un des pompiers qui a opéré ce sauvetage. Harassé par trois heures de travail, les vêtements trempés par l’eau qui s’éparpille et retombe en pluie épaisse, il grimpe à l’échelle, étreignant les barreaux d’une main crispée. Autour de lui les poutres s’écroulent, les flammèches voltigent, l’aveuglant de leur clarté crue. Il reste indifférent et calme au milieu des dangers qui l’environnent. Il ne voit que le but à atteindre : la corniche étroite et brûlante où deux malheureux se tordent dans les angoisses du désespoir. Il faut les sauver avant que la toiture s’effondre et qu’ils soient entraînés dans la chute des matériaux qui s’écroulent dans le brasier béant qui flambe, entre les quatre murs de pierre. Et le nom de ce pompier restera inconnu, comme celui de ses compagnons d’héroïsme. Lorsque leurs périlleux travaux seront terminés et que ces braves soldats rentreront dans leur caserne, nul n’ira trouver son chef et réclamer la récompense de son dévouement. Ils abdiquent leur personnalité; ils ne connaissent point l’égoïsme de la gloire.

Cependant, l’homme et la femme sauvés sous la toiture de la rue Marivaux étaient les derniers qui devaient sortir, vivants, de la salle Favart. A minuit, l’incendie avait accompli son œuvre de dévastation.

Les gerbes de flammes diminuaient d’intensité; une fumée âcre saisissait à la gorge les magistrats et les spectateurs qui stationnaient sur la place Boiëldieu. Là étaient groupés, pêle-mêle, MM. Goblet, président du conseil, Gragnon, préfet de police, les généraux Saussier, Thibaudin, Galliffet; M. Rouche, procureur-général, Renard, procureur de la République, Guillot, juge d’instruction, le colonel Lichtenstein, un grand nombre de commissaires de police de Paris et les officiers de paix de tous les arrondissements. Des détachements de ligne, des gardes de Paris et des escouades d’agents maintenaient la foule qui se ruait et s’entassait sur le boulevard des Italiens et dans les rues adjacentes à la salle Favart.

M. Carvalho, directeur de l’Opéra-Comique, est très entouré. Il ne peut maîtriser son émotion et sanglotte devant son théâtre qui s’écroule. Il nous fait savoir que de nombreuses orchestrations, les décors et les costumes de quatre ouvrages qui allaient être prochainement représentés, sont irrévocablement perdus. A voix basse, au milieu d’un groupe de magistrats, il donne des détails terribles sur ce qu’il a vu dans la salle. Lorsque la panique devint générale, une cohue et une poussée indescriptible se produisirent dans les couloirs des galeries supérieures. On s’écrasait près des portes de sortie. Il y avait près de chaque issue des entassements de spectateurs. Parmi les habilleuses du magasin de costumes, situé dans les combles, et les figurants dont les loges sont placées aux étages supérieurs, il y aura — dit M. Carvalho — de nombreuses victimes.

Ces tristes prévisions semblent se réaliser. Le déblaiement commencé, dès l’aurore, amène à chaque minute la découverte de nouveaux cadavres. A travers la foule anxieuse qui stationne sur le boulevard, des civières passent. Sous la toile qui les recouvre, on devine des cadavres consumés, méconnaissables, ou bien des asphyxiés, avec, sur leurs lèvres, une écume blanche et un rictus grimaçant. Tous les postes de police environnants reçoivent ces funèbres convois que les curieux escortent, tremblant peut-être de reconnaître un des leurs dans la nouvelle victime. La foule entoure les rares privilégiés pour lesquels s’entr’ouvre la barrière infranchissable et qui viennent de contempler l’amas de décombres qui fut la salle Favart. Et les détails qu’on a pu obtenir, à force de questions, circulent, grossis, exagérés.

A midi, MM. Gragnon, préfet de police, le colonel Lichtenstein et le colonel des pompiers montent par une échelle jusqu’au faîte de la façade de la rue Boiëldieu. Ils aperçoivent trois cadavres, étendus près d’une porte de sortie. Dans la salle, les décombres s’élèvent jusqu’à la hauteur du premier étage. C’est sans doute sous cet amas de débris que gisent les corps carbonisés des spectateurs et des ouvreuses des galeries supérieures, écrasés et entraînés par la chute de la toiture.

A une heure, on découvre, à l’angle du balcon extérieur des deuxièmes galeries, un homme et une femme — la femme en toilette de bal — étroitement enlacés. Ils ont péri, asphyxiés, n’ayant plus la force de se dresser et d’appeler au secours.

Dans l’après-midi, les lugubres découvertes se multiplient. Dans un couloir, on retire dix-huit cadavres, entassés, avec les membres enchevêtrés. Sur ces dix-huit morts, il y a dix-sept femmes.

Et l’incendie continue, couvant sous les amas de débris que fouillent la pioche et le pic des pompiers. Par intervalles, on entend des craquements : c’est une poutre qui s’effondre, rongée par le feu, ou une cloison que les pompiers abattent pour se frayer un chemin à travers les décombres. Les fourgons des pompes funèbres stationnent devant la rue Favart, attendant les débris humains qu’ils doivent transporter à la Morgue. De tous côtés, des hommes et des femmes éplorés accourent, réclamant des parents, des amis. Durant plusieurs jours encore, ces scènes lamentables continueront. Et nous n’assisterons qu’aux manifestations publiques de douleur. Combien doivent être atroces les afflictions, les angoisses, les désespoirs intimes que l’on ne voit pas !

Le style racoleur du journal ne doit pas faire oublier que cela est bel et bien arrivé. Les salles d’aujourd’hui sont heureusement beaucoup mieux équipées. (Le prix du rideau ignifugé est à ce titre significatif…)

Publié dans ça et là | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journaux, histoire, fait-divers, incendie, opéra | ![]() Facebook |

Facebook |

Les commentaires sont fermés.